第二種電気工事士 過去問

令和7年度上期

問5 (一般問題 問5)

問題文

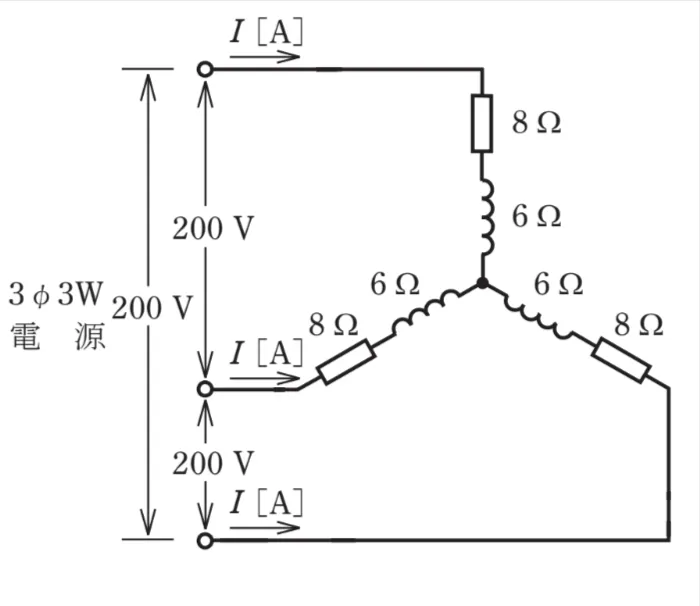

図のような三相3線式回路に流れる電流I[A]は。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

正解!素晴らしいです

残念...

MENU

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

あん摩マッサージ指圧師

1級管工事施工管理技士

1級建築施工管理技士

1級電気工事施工管理技士

1級土木施工管理技士

運行管理者(貨物)

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)

貸金業務取扱主任者

危険物取扱者(乙4)

給水装置工事主任技術者

クレーン・デリック運転士

ケアマネジャー(介護支援専門員)

国内旅行業務取扱管理者

社会保険労務士(社労士)

大学入学共通テスト(国語)

大学入学共通テスト(地理歴史)

大学入学共通テスト(公民)

大学入学共通テスト(数学)

大学入学共通テスト(理科)

大学入学共通テスト(情報)

大学入学共通テスト(英語)

第三種電気主任技術者(電験三種)

宅地建物取引士(宅建士)

調剤報酬請求事務技能認定

賃貸不動産経営管理士

2級管工事施工管理技士

2級建築施工管理技士

2級電気工事施工管理技士

2級土木施工管理技士

JLPT(日本語能力)

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)

問題文

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

Y結線回路に関する問題です。

Y結線の公式とインピーダンスの公式両方覚えておく必要があります。

Y結線の相電圧は線間電圧÷√3で求めます。それぞれ代入すると

200÷√3=約116Vとなります。

抵抗は図のような回路の場合インピーダンスで求めます。式は√抵抗²+コイル側²となるので

√8²+6²=10Ωとなります。

電流は電圧÷抵抗なので

116÷10=11.6Aとなります。

Y結線以外にΔ結線も良く出題されるので、共に復習しておきましょう。

参考になった数40

この解説の修正を提案する

02

この問題はY結線(スター結線)の電流の問題です。

①相電圧を求める

線間電圧=√3×相電圧

注√3は1.73で計算する

200=1.73×相電圧

200/1/73=相電圧

a.相電圧=115.6069・・・・・・≒116

②相電流を求める

抵抗とコイルのインピーダンは「Z=√82+62」

Z=√64+36

Z=√100

b.Z=10

a.とb.をオームの法則に代入

「V=IR」

I=116/10

I=11.6Aとなります。

間違いです。

解説より11.6Aとなるので正解です。

間違いです。

間違いです。

公式を覚えておきましょう。

参考になった数10

この解説の修正を提案する

03

相の負荷は三角形(Δ)で全部6Ωだから、対称負荷になります。

そのままだと計算しにくいのでY結線に変換すると、1枝は6÷3=2Ωになります。

これに線の直列抵抗8Ωを足すと、1相あたりの合計は2Ω+8Ω=10Ω。

次に電圧。線間電圧200Vだから、相電圧は200÷√3=約115.5Vになります。

最後に電流を出すと、115.5V÷10Ω=約11.55A。

1.負荷の三角形(Δ)にある各辺の抵抗は等しく 6Ω なので、対称なΔ負荷です。

2.Δ → Y 変換を行う。等価のY各枝の抵抗は

RY=RΔ/3=6/3=2Ω となります。

3.変換後、各相の回路は「線側の直列抵抗 8Ωと「Yの枝 2Ω」が直列になった形(各相ごとの等しいインピーダンス)になります。

よって各相の相インピーダンスは

Z=8+2=10Ω

4.三相の線間電圧が 200Vなので、相電圧(線−中性点間)は

Vph=200/√3 V

(対称系のときΔ→Y変換後はこの関係を使える)

5.よって各線に流れる電流(相電流)は

I=Vph/Z=200√3/10=20/√3 A ≒ 11.55 A

よって、11.6になります。

参考になった数6

この解説の修正を提案する

前の問題(問4)へ

令和7年度上期 問題一覧

次の問題(問6)へ